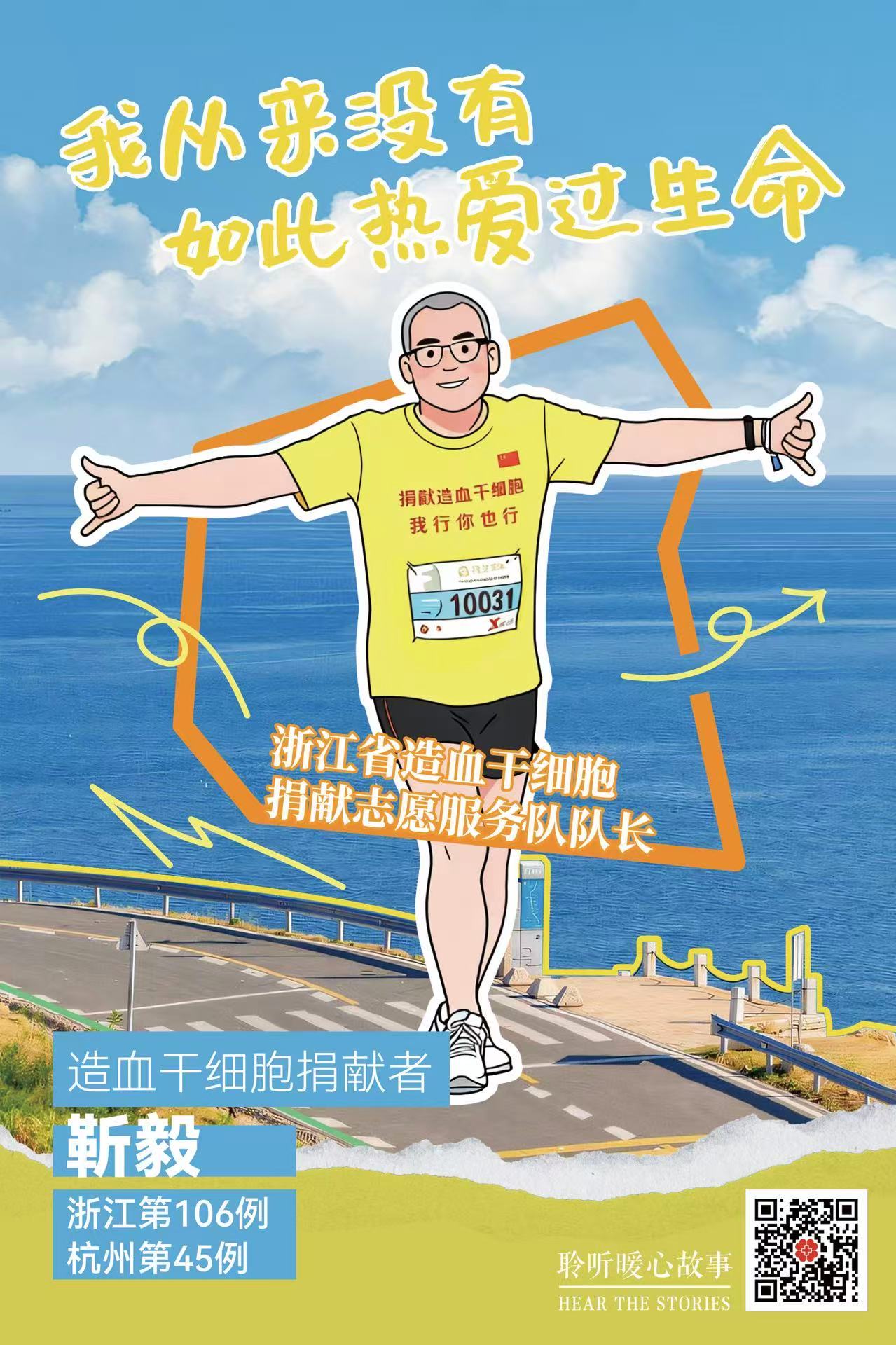

我是靳毅,职业是一名监狱警察。我今年52岁,献过220 次血,累计84700 毫升 ,也捐献过造血干细胞,现在是浙江省造血干细胞捐献志愿服务队队长。

你看现在的窗外,这欣欣向荣的阳光充满希望,能赋予人生机勃勃的能量。那一天的窗外,也是这样暖阳。

13年前,那一天的经历,神奇而美妙。我从来没有如此热爱过生命。

2012年6月25日。浙江省中医院。我早早起床,窗外霞光满天,注射完最后一针动员剂,我在病房里静静等待造血干细胞采集。

医护人员开始准备,采集血样,安装调试血细胞分离机,两臂扎针,推注补钙剂,一切准备就绪,正式开始。设备缓缓启动,血液从右臂流出,进入血细胞分离机,分离出造血干细胞后,血液再从左臂重新回到体内。整个过程持续了三个小时,没有明显的不适感,只是两臂不能乱动,时间长了有些发麻。为了促进血液循环,医生给了我一个握力球,是我喜欢的足球造型。

爱人一直在身边陪着我,她有些紧张,不敢看针管。我对着她笑了笑,让她不用担心。见我那么轻松,她也放松了许多。十岁的女儿明天要期末考试了,我劝她早点回去陪孩子。

我躺在床上,读着患者的感谢信:感谢你,未曾谋面的捐献者,我的生命因此重获新生。“生命的种子”会在新的土壤里,生根发芽。

很荣幸,我成为浙江省第106例造血干细胞捐献者。整个捐献过程,我感到无比充实和喜悦。对于身体健康的志愿者来说,没有任何困难,仅仅需要爱心和勇气。

1992年,我考上杭州电子工业学院。学校组织献血。我第一次献了200ml血液,知道了自己是A型血。献完就和同学回操场上踢球了,没有任何感觉。

献血可以帮到别人,对自己也没什么影响。参加工作之后,我经常去献血。这几年我主要献血小板,每年都是顶格献满24次。

记得2010年11月,我去临平利群大厦献血。志愿者问愿不愿意加入中华骨髓库,成为造血干细胞志愿捐献者。我看过宣传册,也在网上搜过相关资料,对“造干”有一定了解。

通俗来讲,造血干细胞是“万用细胞”,不仅可以分化为红细胞、白细胞和血小板,还能分化为各种组织细胞。造血干细胞移植,可以帮助血液病患者重建造血和免疫系统,是很有效的治疗方法。但是非血缘关系的供患间,配型概率只有万分之一。

这件事,能挽救别人生命,又对自己没有损害,何乐而不为呢?填完基本资料,医护人员采了两试管血,就算登记入库了。

回家的路上,我一直在想。配型成功概率那么小,可能几十年都配不上。如果世界上真有两个人能配上,那是多么奇妙的缘分。

十五个月后。2012年1月29日,手机铃声响起,电话那头说:“请问是靳毅吗?这里是浙江省红十字会,有患者和您的入库血样初步配型成功,现在要征求你的意见。”

我还有点懵,以为是打错了,听了半天才明白是捐献造血干细胞的事。

登记入库一年多,没想到这么快就配上了。我的想法是:说话算数。做人要讲诚信,更何况人命关天!在余杭区红十字会工作人员的陪同下,我完成了高分辨检测和捐献前体检。

我把消息告诉爱人,她非常担心,严肃地跟我说:“靳毅,如果换做是我,我也会选择救人。但是,如果对你的健康有影响,我坚决不同意!”

我安慰她:“你放心,对健康不会有影响的,全世界都在做这个事情。如果为了挽救一个人,损害另一个人的健康,这件事情是没有意义的。”她渐渐理解了我。

2012年6月14日,浙江省红十字会电话通知我:患者要做移植了,我可以捐献了。

单位为我举行了欢送仪式,还有浙江省第52例捐献者卢科科也来到现场,她是一位医务工作者。她对我说:“靳毅,我们握下手吧,希望你能把爱心传递下去。”那一刻,我觉得自己不是一个人在战斗。

6月21日,我入住了浙江省中医院血液科。清洁工大叔来房间搞卫生,他戴着口罩,说什么听不清楚,一个劲对我竖大拇指。非血缘间从外周血采集造血干细胞,我需要注射四天的动员剂,将骨髓中的造血干细胞“动员”到外周血中,第五天,从手臂上进行采集。

2012年6月25日,第一次采集结束。下午,医院检测数据反馈,造血干细胞数量不够,明天需要做二次采集。我到湖滨路上点了一份牛肉拉面。吃完后回到医院,早早休息,养足了精神。6月26日,我进行了第二次采集。两次采集,共历时5个小时,采集造血干细胞悬混液共282毫升。志愿者搭乘飞机,把它们送到患者所在的医院。

捐献完一个星期,我就回单位上班了。还参加了单位的足球赛,我踢左后卫,体力很好,照样可以打满全场。

2014年9月,省红十字会联系我,希望护送一份造血干细胞到患者医院。捐完后,我一直有这个心愿,希望能亲身体验,护送造血干细胞从捐献者到患者的过程。

这是浙江省的第200例捐献,捐献者是绍兴的女大学生柳蓓蕾,患者是南京的一位女中学生。

9月3日,我早早来到浙江省中医院。同样的楼层,同样的病房,但是身份发生了转变,我成了护送“生命种子”的使者。

作为一名亲身经历的造血干细胞捐献者。我开始与柳蓓蕾的父母聊天,消除他们的顾虑。时不时和柳蓓蕾开开玩笑,缓解采集时的枯燥等待。

中午12点,采集结束。220毫升的造血干细胞混悬液被小心封装放进加有医用冰排的储运箱。我把储运箱的背带一圈又一圈缠在手上,紧紧握住。箱子不重,但我知道,在患者和家属心里,这是活下去的希望。

我赶往火车站,搭乘最近一班高铁,前往患者所在地——南京。赶到患者医院,已经是晚上六点钟。路上四个小时,我箱不离手,坚持不上卫生间。一边估计着时间,一边与患者医院沟通。与主管医生交接完成,造血干细胞立即被送去检测,我在医生办公室稍作休息。一对夫妇走了进来,匆忙的脚步,急切的眼神,一定是患者的父母。得知造血干细胞已送进无菌仓,他们长舒一口气,拉着我的手,一个劲地感谢。

我们聊了很多,讲到女儿生病后的痛苦,绝望,妈妈几度哽咽,泪流满面。讲到配型成功,可以移植,挂满泪珠的脸上又露出笑容。这时候,你才能体会到什么叫悲喜交加。

女孩是幸运的。她在QQ空间里写道:“9月3日,于我而言是另一个生日。万分感谢为我捐献造血干细胞的亲姐姐,你的细胞已经在我的身体里茁壮成长了。祝福善良的你,没有多少人会有魄力,做出这样的决定。”这是女孩发自肺腑的感谢。在她背后,一个家庭重拾生活希望。所有人的努力,都是值得的!

社会上很多人对“造干”不了解,甚至是误解。认为捐献造血干细胞就是抽骨髓,会损害身体。我想如果能多宣传动员一个人捐献造血干细胞,可能就多一条生命被挽救。

2016年,15名造血干细胞捐献者,经过注册、培训、考核,组成了浙江省造血干细胞捐献志愿服务队,负责护送捐献成功的造血干细胞。队伍运行顺利。2017年2月,我们增加了宣传和陪护的成员,我被推选为队长。

多年来,服务队的小伙伴累计护送造血干细胞215次,到达全国24个城市,护送历程超22.5万公里。

我们把宣传工作推进到学校、社区、机关、企事业单位,帮助地市的红十字会组建志愿者队伍。只为让更多人了解造血干细胞捐献。我和另一位队员张剑的捐献事迹还被收录进浙江省高一的《人·自然·社会》教材中。

2017年,我开始参加马拉松赛事,我在胸前贴上“捐献造血干细胞,我行你也行”的标语,用自己的行动告诉大家,我是捐献者,我很健康。

听到赛道边的观众议论说,这个人捐献过干细胞,还能跑步;参赛者跑到我身边,拍拍我的肩膀,说他也入库了;媒体记者对着我的标语一阵猛拍。我的目的达到了,有一种小计谋得逞的喜悦。现在浙江省造血干细胞捐献者“为爱奔跑”跑团已有成员45人,参加了全国 185 场马拉松赛事,为爱宣传奔跑突破1万公里。

我还考取了AHA(美国心脏协会)急救员证书,成为了一名急救跑者,在马拉松赛道上,我不仅宣传造血干细胞捐献,还紧急救护了2名心脏骤停的跑者。付出善良和爱心的同时,我也收获了健康的身体,淡定和充实的人生。

这几年,造血干细胞捐献例数正逐年增长,但与血液病患者移植需求仍有差距。“为了生命,一直跑下去,直到有一天所有人都能了解并接受造血干细胞捐献,帮助更多处于绝望中的血液病患者获得重生的希望!”这是我最大的心愿。

我是靳毅,职业是一名监狱警察。我今年52岁,献过220 次血,累计84700 毫升 ,也捐献过造血干细胞,现在是浙江省造血干细胞捐献志愿服务队队长。

你看现在的窗外,这欣欣向荣的阳光充满希望,能赋予人生机勃勃的能量。那一天的窗外,也是这样暖阳。

13年前,那一天的经历,神奇而美妙。我从来没有如此热爱过生命。

2012年6月25日。浙江省中医院。我早早起床,窗外霞光满天,注射完最后一针动员剂,我在病房里静静等待造血干细胞采集。

医护人员开始准备,采集血样,安装调试血细胞分离机,两臂扎针,推注补钙剂,一切准备就绪,正式开始。设备缓缓启动,血液从右臂流出,进入血细胞分离机,分离出造血干细胞后,血液再从左臂重新回到体内。整个过程持续了三个小时,没有明显的不适感,只是两臂不能乱动,时间长了有些发麻。为了促进血液循环,医生给了我一个握力球,是我喜欢的足球造型。

爱人一直在身边陪着我,她有些紧张,不敢看针管。我对着她笑了笑,让她不用担心。见我那么轻松,她也放松了许多。十岁的女儿明天要期末考试了,我劝她早点回去陪孩子。

我躺在床上,读着患者的感谢信:感谢你,未曾谋面的捐献者,我的生命因此重获新生。“生命的种子”会在新的土壤里,生根发芽。

很荣幸,我成为浙江省第106例造血干细胞捐献者。整个捐献过程,我感到无比充实和喜悦。对于身体健康的志愿者来说,没有任何困难,仅仅需要爱心和勇气。

1992年,我考上杭州电子工业学院。学校组织献血。我第一次献了200ml血液,知道了自己是A型血。献完就和同学回操场上踢球了,没有任何感觉。

献血可以帮到别人,对自己也没什么影响。参加工作之后,我经常去献血。这几年我主要献血小板,每年都是顶格献满24次。

记得2010年11月,我去临平利群大厦献血。志愿者问愿不愿意加入中华骨髓库,成为造血干细胞志愿捐献者。我看过宣传册,也在网上搜过相关资料,对“造干”有一定了解。

通俗来讲,造血干细胞是“万用细胞”,不仅可以分化为红细胞、白细胞和血小板,还能分化为各种组织细胞。造血干细胞移植,可以帮助血液病患者重建造血和免疫系统,是很有效的治疗方法。但是非血缘关系的供患间,配型概率只有万分之一。

这件事,能挽救别人生命,又对自己没有损害,何乐而不为呢?填完基本资料,医护人员采了两试管血,就算登记入库了。

回家的路上,我一直在想。配型成功概率那么小,可能几十年都配不上。如果世界上真有两个人能配上,那是多么奇妙的缘分。

十五个月后。2012年1月29日,手机铃声响起,电话那头说:“请问是靳毅吗?这里是浙江省红十字会,有患者和您的入库血样初步配型成功,现在要征求你的意见。”

我还有点懵,以为是打错了,听了半天才明白是捐献造血干细胞的事。

登记入库一年多,没想到这么快就配上了。我的想法是:说话算数。做人要讲诚信,更何况人命关天!在余杭区红十字会工作人员的陪同下,我完成了高分辨检测和捐献前体检。

我把消息告诉爱人,她非常担心,严肃地跟我说:“靳毅,如果换做是我,我也会选择救人。但是,如果对你的健康有影响,我坚决不同意!”

我安慰她:“你放心,对健康不会有影响的,全世界都在做这个事情。如果为了挽救一个人,损害另一个人的健康,这件事情是没有意义的。”她渐渐理解了我。

2012年6月14日,浙江省红十字会电话通知我:患者要做移植了,我可以捐献了。

单位为我举行了欢送仪式,还有浙江省第52例捐献者卢科科也来到现场,她是一位医务工作者。她对我说:“靳毅,我们握下手吧,希望你能把爱心传递下去。”那一刻,我觉得自己不是一个人在战斗。

6月21日,我入住了浙江省中医院血液科。清洁工大叔来房间搞卫生,他戴着口罩,说什么听不清楚,一个劲对我竖大拇指。非血缘间从外周血采集造血干细胞,我需要注射四天的动员剂,将骨髓中的造血干细胞“动员”到外周血中,第五天,从手臂上进行采集。

2012年6月25日,第一次采集结束。下午,医院检测数据反馈,造血干细胞数量不够,明天需要做二次采集。我到湖滨路上点了一份牛肉拉面。吃完后回到医院,早早休息,养足了精神。6月26日,我进行了第二次采集。两次采集,共历时5个小时,采集造血干细胞悬混液共282毫升。志愿者搭乘飞机,把它们送到患者所在的医院。

捐献完一个星期,我就回单位上班了。还参加了单位的足球赛,我踢左后卫,体力很好,照样可以打满全场。

2014年9月,省红十字会联系我,希望护送一份造血干细胞到患者医院。捐完后,我一直有这个心愿,希望能亲身体验,护送造血干细胞从捐献者到患者的过程。

这是浙江省的第200例捐献,捐献者是绍兴的女大学生柳蓓蕾,患者是南京的一位女中学生。

9月3日,我早早来到浙江省中医院。同样的楼层,同样的病房,但是身份发生了转变,我成了护送“生命种子”的使者。

作为一名亲身经历的造血干细胞捐献者。我开始与柳蓓蕾的父母聊天,消除他们的顾虑。时不时和柳蓓蕾开开玩笑,缓解采集时的枯燥等待。

中午12点,采集结束。220毫升的造血干细胞混悬液被小心封装放进加有医用冰排的储运箱。我把储运箱的背带一圈又一圈缠在手上,紧紧握住。箱子不重,但我知道,在患者和家属心里,这是活下去的希望。

我赶往火车站,搭乘最近一班高铁,前往患者所在地——南京。赶到患者医院,已经是晚上六点钟。路上四个小时,我箱不离手,坚持不上卫生间。一边估计着时间,一边与患者医院沟通。与主管医生交接完成,造血干细胞立即被送去检测,我在医生办公室稍作休息。一对夫妇走了进来,匆忙的脚步,急切的眼神,一定是患者的父母。得知造血干细胞已送进无菌仓,他们长舒一口气,拉着我的手,一个劲地感谢。

我们聊了很多,讲到女儿生病后的痛苦,绝望,妈妈几度哽咽,泪流满面。讲到配型成功,可以移植,挂满泪珠的脸上又露出笑容。这时候,你才能体会到什么叫悲喜交加。

女孩是幸运的。她在QQ空间里写道:“9月3日,于我而言是另一个生日。万分感谢为我捐献造血干细胞的亲姐姐,你的细胞已经在我的身体里茁壮成长了。祝福善良的你,没有多少人会有魄力,做出这样的决定。”这是女孩发自肺腑的感谢。在她背后,一个家庭重拾生活希望。所有人的努力,都是值得的!

社会上很多人对“造干”不了解,甚至是误解。认为捐献造血干细胞就是抽骨髓,会损害身体。我想如果能多宣传动员一个人捐献造血干细胞,可能就多一条生命被挽救。

2016年,15名造血干细胞捐献者,经过注册、培训、考核,组成了浙江省造血干细胞捐献志愿服务队,负责护送捐献成功的造血干细胞。队伍运行顺利。2017年2月,我们增加了宣传和陪护的成员,我被推选为队长。

多年来,服务队的小伙伴累计护送造血干细胞215次,到达全国24个城市,护送历程超22.5万公里。

我们把宣传工作推进到学校、社区、机关、企事业单位,帮助地市的红十字会组建志愿者队伍。只为让更多人了解造血干细胞捐献。我和另一位队员张剑的捐献事迹还被收录进浙江省高一的《人·自然·社会》教材中。

2017年,我开始参加马拉松赛事,我在胸前贴上“捐献造血干细胞,我行你也行”的标语,用自己的行动告诉大家,我是捐献者,我很健康。

听到赛道边的观众议论说,这个人捐献过干细胞,还能跑步;参赛者跑到我身边,拍拍我的肩膀,说他也入库了;媒体记者对着我的标语一阵猛拍。我的目的达到了,有一种小计谋得逞的喜悦。现在浙江省造血干细胞捐献者“为爱奔跑”跑团已有成员45人,参加了全国 185 场马拉松赛事,为爱宣传奔跑突破1万公里。

我还考取了AHA(美国心脏协会)急救员证书,成为了一名急救跑者,在马拉松赛道上,我不仅宣传造血干细胞捐献,还紧急救护了2名心脏骤停的跑者。付出善良和爱心的同时,我也收获了健康的身体,淡定和充实的人生。

这几年,造血干细胞捐献例数正逐年增长,但与血液病患者移植需求仍有差距。“为了生命,一直跑下去,直到有一天所有人都能了解并接受造血干细胞捐献,帮助更多处于绝望中的血液病患者获得重生的希望!”这是我最大的心愿。

历史上的今天:

关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码

,公众号:zjhscv

,公众号:zjhscv版权声明:本文为原创文章,版权归 管理员 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

浙公网安备33082502000241号

浙公网安备33082502000241号